在工程建设领域,电力供应是确保项目顺利推进的生命线。2023年夏季,安徽省某重点桥梁建设项目遭遇突发性电力中断,项目方通过租赁移动拖车式发电机的创新方案,不仅化解了工期危机,更探索出一套适用于大型基建项目的应急供电新模式。本文将深入剖析这一典型案例,为同类工程提供可借鉴的应急管理经验。

突发断电暴露传统应急短板

7月中旬,受持续强降雨影响,位于淮河流域的某跨河大桥施工现场遭遇区域性电网故障。项目指挥部原备用的200kW柴油发电机在连续运转36小时后出现机组过热,而此时主桥箱梁浇筑正处于关键阶段,混凝土输送泵、振动棒等大功率设备若停止运转将导致价值数百万元的半成品构件报废。

"我们第一时间联系了供电公司,但抢修预计需要72小时。"项目总工张建军回忆道,"传统固定式备用发电机功率有限,且无法满足多作业面同时用电需求。"这一突发状况暴露出传统应急供电方案在功率匹配、设备机动性等方面的固有缺陷。

移动电站组网破解供电困局

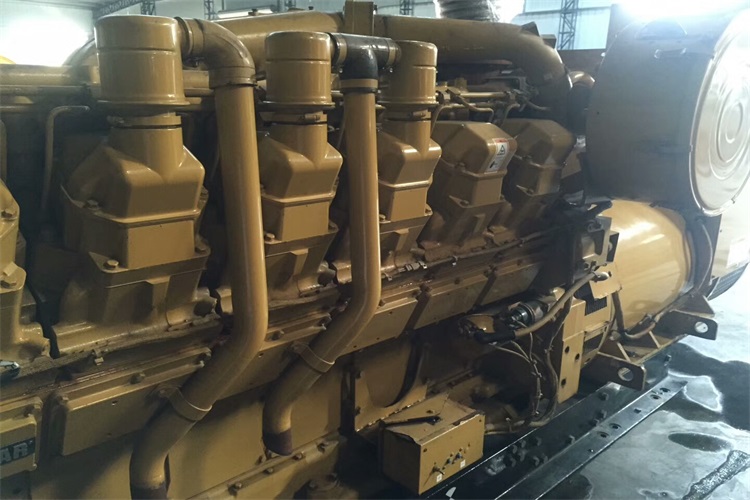

面对紧急状况,项目设备部创新性地采用了"1+N"移动电站解决方案:通过安徽省电力设备租赁服务平台,紧急调拨1台800kW和3台400kW拖车式柴油发电机组。这些机组采用模块化设计,配备智能并机控制系统,可在2小时内完成现场组网。

"每台机组都自带消音外壳和环保处理装置,符合市政工程夜间施工要求。"设备租赁方技术负责人李工介绍道。机组抵达后,技术人员根据用电负荷分布,将800kW主机组布置在混凝土搅拌站,3台400kW机组分别服务于钢筋加工区、预应力张拉区和照明系统,通过智能配电柜实现分区供电管理。

经济性测算显现租赁优势

与传统采购方案相比,该临时供电方案展现出显著优势。经财务部门核算,15天的租赁总费用(含运输、油料、运维)约28万元,仅为采购同等功率机组成本的1/5。更关键的是,移动机组在危机解除后可立即撤离,避免了设备闲置损耗。

"我们特别看重租赁公司的快速响应能力。"项目经理王伟指出,"从下单到首批机组进场仅用4小时,且提供24小时驻场技术支持。"这种按需付费的服务模式,使项目在突发情况下仍能保持现金流健康。

技术延伸构建应急新标准

本次实践推动了项目方完善电力应急预案:建立区域电力设备供应商数据库,预设不同场景下的机组配置方案;在施工平面图中标注发电机接入点;定期组织供电切换演练。这些措施在后来的台风季电力波动中发挥了重要作用。

安徽省工程机械行业协会专家点评认为,该案例为基建项目应急管理提供了三点启示:一是要突破"自购自用"的传统思维,善用社会化的专业租赁服务;二是应急设备选型应注重机动性和扩展性;三是需建立多方协同的快速响应机制。随着新能源技术的发展,未来移动式储能电站与柴油发电机的混合供电模式,或将成为大型工程应急供电的新方向。

结语

这次断电危机最终转化为管理升级的契机。项目不仅按期完成节点目标,更积累了应对突发状况的宝贵经验。在基建行业高质量发展的背景下,通过专业化租赁服务实现资源高效配置,正成为提升工程韧性的重要途径。该案例表明,现代工程建设不仅需要技术创新,更需要应急管理理念和服务模式的持续进化。

联系人:党振

电话:18601551796

邮箱:502202829@qq.com

地址:江苏省常州市武进区雪堰镇共建村住基巷181号